La Famiglia Novelli Scaglione

Dalle origini ad oggi

1790

Il primo nucleo rurale costruito in questi luoghi risale al 1790: una piccola casa a un unico piano, che ancora oggi rimane, con un soggiorno, una camera, una sola finestra e un’unica porta.

E’ l’abitazione dove la famiglia Novelli si trasferì arrivando da un altro versante della collina. I Novelli erano braccianti, coltivavano il terreno e abitavano in queste case costruite con le loro mani utilizzando, anche per il tetto, la pietra di Langa, la materia prima del posto.

Gli edifici si trovavano tutti su terreni di proprietà dei conti Gancia, tuttora produttori di vini molto rinomati oltre che del noto spumante Metodo Classico.

Tommaso Novelli – Loazzolo 1935

Tra '800 e '900

Tre generazioni dopo, verso la metà dell’Ottocento, i Novelli hanno la possibilità di acquistare questo primo nucleo abitativo dalla famiglia Gancia, che aveva cominciato a dismettere gran parte delle proprietà. Il motivo stava nella politica fiscale di quel tempo, adottata dai Savoia per far fronte alle spese notevoli dovute alle guerre d’indipendenza. Una politica che consisteva nell’applicazione di una patrimoniale sui terreni, che naturalmente coinvolgeva per primi i grandi proprietari del regno dei Savoia, spinti quindi a lottizzare e a vendere anche in Langa, Roero e Monferrato.

Nel 1851, dopo l’acquisto del terreno, la famiglia Novelli ingrandisce la casa, che diventa a due piani cui vengono aggiunti, nel 1910, un’ala abitativa e, nel 1947, dei portici. Un edificio, quindi, eretto in secoli diversi con diversi stili architettonici ben identificabili. La parte del Novecento è completamente intonacata, gialla con finestre azzurro pastello, colori tipici delle Langhe; le parti più vecchie sono invece in pietra nuda, a secco, senza cemento e con muri molto spessi.

Anche se la famiglia Novelli è stata fin dall’inizio, e per molte generazioni, produttrice di vino per autoconsumo e per un piccolo mercato locale, è il bisnonno, Tommaso Novelli, il primo a diffondere il Moscato Passito, che oggi rappresenta il nostro vino di punta. Il bisnonno era un contadino dai modi un po’ più raffinati della media, con un innato gusto del bello, ma con poca famigliarità con i numeri: sull’etichetta scriveva con le lettere non solo il nome del vino ma anche l’annata. Se quindi, ad esempio, doveva scrivere 1937, la data diventava una parola così lunga che l’etichetta di forma allungata finiva per cingere quasi tutta la bottiglia.

Il bisnonno Tommaso aveva una figlia unica, Teresa, per cui il nome Novelli era destinato a estinguersi. Negli anni Trenta, Teresa conosce Egisto Scaglione, un bell’uomo, appassionato di motociclette e proprietario a sua volta di un’azienda agricola di famiglia.

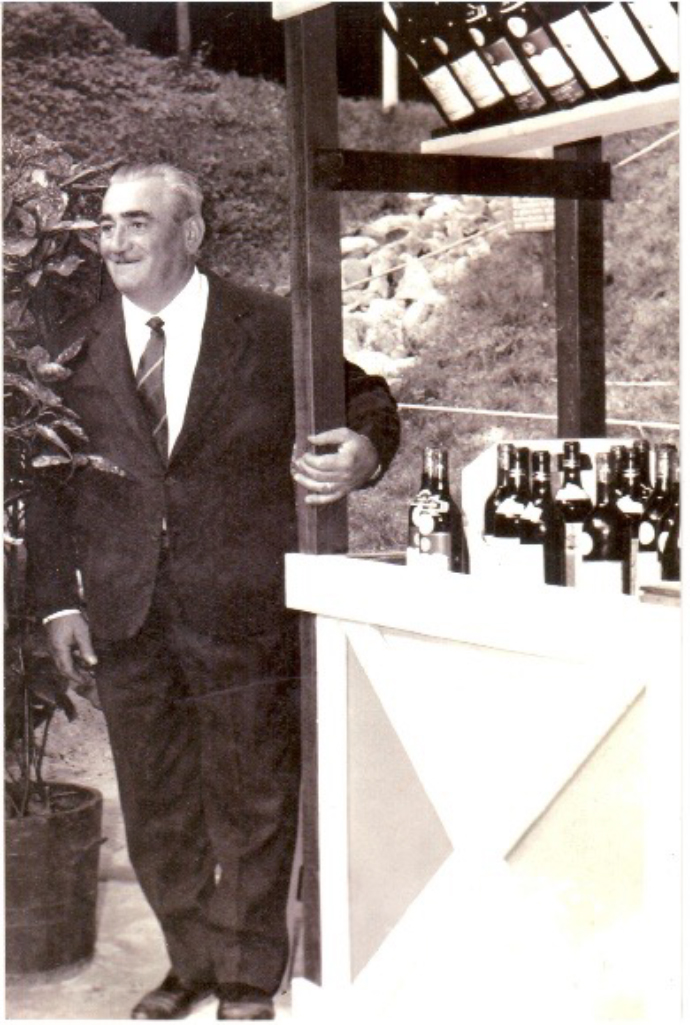

Egisto Scaglione Expo Italia ’61 – Torino 1961

Egidia Novelli, Giovanni e Giancarlo Scaglione – Loazzolo 1985

Verso gli anni 2000

Teresa ed Egisto si sposano alla fine degli anni Trenta. Un paio d’anni dopo, nel 1941, nasce Giancarlo Scaglione. Egisto, che si trovava a gestire due cascine, la Scaglione e la Novelli, preferisce far studiare il figlio che nel 1961 si diploma in enologia e comincia subito a lavorare nelle due cantine.

Gli anni Sessanta sono anche quelli del gap generazionale. I giovani, cominciano ad avere le prime divergenze per quanto riguarda la gestione delle cantine. Nel 1964 mio padre decide di andare a lavorare nella Cantina sociale di Castagnole delle Lanze e, nel ’65, in quella di Cossano Belbo. Anni che videro la nascita del Partito dei contadini e delle Associazioni sindacali, come la Coldiretti, che diedero dignità al lavoro dei viticoltori, costretti fino ad allora a vendere subito e in gran parte la produzione di uva per paura che si deteriorasse e senza avere quindi la possibilità di valorizzarla a pieno. Una storia vissuta da Giancarlo in prima persona dato che, all’interno della Cantina sociale era enologo e direttore di produzione. Nel frattempo, si laurea in microbiologia, diventa un esperto conoscitore delle fermentazioni dei vini e, agli inizi degli anni Settanta, è chiamato a insegnare alla Scuola enologica di Alba. Nel 1977 ritorna alla sua vecchia passione per la vigna e per il vino e diventa direttore di produzione presso la Gancia, all’epoca tra le aziende più prestigiose del Monferrato, dove rimane per alcuni anni. Si licenzia agli inizi degli anni Ottanta preferendo lavorare come consulente ed entra in contatto con i migliori e più importanti produttori del Piemonte e del Monferrato tra cui Giacomo Bologna, che ha rilanciato la Barbera, i Fratelli Coppo, Michele Chiarlo, Bruno Giacosa.

Nel 1985 Giancarlo, dopo la morte del padre e del nonno e avendo ereditato la cascina di Loazzolo, decide di riprenderne in mano la gestione anche se con vigneti e attrezzature molto vecchi e con un Moscato Passito quasi sconosciuto. Giacomo Bologna era alla ricerca di qualcuno che potesse produrre un buon Moscato Bianco. Con il sostegno di Bologna, che s’impegna a distribuirlo sul mercato, Giancarlo inizia in modo serio la produzione del Moscato Passito Piasa Rischei, ne abbellisce, l’etichetta e lo fa arrivare sulle tavole dei migliori ristoranti stellati d’Italia.

Nel 1988 Luigi Veronelli viene a visitare la nostra cantina e, giudicando molto positivamente il nostro Moscato Bianco, ci suggerisce di chiedere la denominazione comunale, cioè di un solo Comune, non facile da ottenere, ma che arriva nel maggio del 1992 anche grazie allo stesso Veronelli, che ne scrive in maniera elogiativa. Il Moscato Bianco di Loazzolo vanta la più piccola denominazione comunale esistente in Italia, prodotto – causa del regolamento della Doc molto restrittivo – su una superficie inferiore a tre ettari di terreno, con vigneti ripidi, vecchi e ben esposti al sole e una resa limitatissima, inferiore ai 2750 litri per ettaro.

GIOVANNI SCAGLIONE

Sono nato tra questi vigneti ed è qui che venivo a giocare, quando ero ragazzino, e non so spiegarmi se sia la familiarità che ho con questi luoghi, o l’epidermico contatto quotidiano con questo ambiente, ma ogni giorno di più sento forte in me il pulsare di questa terra. Certe volte la sento viva, forte, prepotente, mentre in altri momenti la percepisco malinconica e melodiosa.

È come se ascoltassi una musica con dissonanze jazzate, composite, articolate. Mi accorgo che, con il passare degli anni, ho trasformato l’azienda di famiglia in uno strumento musicale, attraverso il quale ho intensificato e concretizzato quel legame, già forte, che ho con il paesaggio e il delicato e rispettoso equilibrio che ho con questo complesso ecosistema. Un sentimento come quello costruito venti anni fa tra mio padre e Giacomo Bologna, che cambiò il modo di rapportarsi alle viti e al vino. Da quell’amicizia, e dai consigli di altri amici come Veronelli si arrivò, qui a Loazzolo, alle prime vinificazioni delle uve Moscato, raccolte in un vecchio vigneto del 1937, lavorate con l’antica tecnica dell’appassimento, ormai rara, ma largamente praticata in questa zona all’inizio del secolo scorso.

Come la bella musica di un trio jazz, questo vino restituisce all’aria e al palato le note che io sento oltre la porta della mia cantina. In quest’ottica di armonia, ho la certezza più assoluta che tutto sia in relazione, come quei boschi che stanno lassù, di fronte alla mia azienda, e che fanno parte di questo habitat che sicuramente interagisce con le mie vigne. Siamo un’azienda molto piccola, inserita in un ambiente montano, in un paesino di poche centinaia di persone, a 550 metri sul livello del mare, con un clima e un terreno diversi dalla maggior parte degli altri luoghi di produzione del Moscato, un territorio al quale è stata riconosciuta una DOC, quella di Loazzolo, che è la più piccola d’Italia con solo 6 ettari di vigneti e 10 produttori. Siamo piccoli, ma intorno c’è tanto altro, c’è il paesaggio, la natura, il bosco, i prodotti tipici. Io, del resto, mi sento fortunato a vivere qui.